こんにちは!整備士のRedT(@RedT41921)です。

田植のシーズンも落ち着きようやくブログを更新する時間が出来ました。

まだ春作業が完全に終わってはいませんが、今年の春も有り難いことにとても忙しい毎日でした。

昨年は全国的に米がイマイチで農家さんの収入も厳しかったので新品の大型農機具の動きは昨年に比べ悪かったのではないかと思います。

更に今年は育苗の時期にとても気温が低く、苗の生育が余りよくなかった為、全体的に根の張りが良くありませんでした。

その為、田植機に苗を載せるときに崩れてしまいとても苦労したという話を農家さんから聞く機会が多かったです。

しかし、ここ最近はうって変わって5月では異例の暑さでこれからの草刈りシーズンがどうなるのかとても心配になりますね。

さて、今回はこれから使う機会が多い小物農機具の修理の手引きをしたいと思います。

草刈機を使おうと思ったらエンジンがかからない事や噴霧器を使おうと思ったら薬剤が出ないなど、一年間使わないといざ使おうと思ったとき使えないというのは小物農機具に良くある話ですね。

そんな中でもっとも多い修理が2サイクルエンジンのキャブレターのオーバーホールです。簡単に言うと分解して掃除する事です。

それでは写真を交えて手引きしていきたいと思います。

ステップ1 まずは道具を揃える

最近では2サイクルエンジンのダイヤフラム式のキャブレターは草刈機や動噴などはメーカー問わず同じ形状のキャブレターを使用しています。

ワルボロというメーカーで構造はどの機械でもほぼ一緒です。

ですので、揃える道具は何種類も必要ありません。下記の5点で十分です。

- ドライバー(プラス、マイナス)

- ラジオペンチ

- パーツクリーナー(スプレー)

- キャブクリーナー(スプレー)

- ウエス(タオル)

1~4は必須、5はお好みで。

3と4の各クリーナーはこの様な物です。

私の工場で使用しているのはイチネンケミカルズ製の物を使っています。

このようなスプレーは色々なメーカーから出ていて値段もピンキリですがイチネンケミカルズの物は上の中あたりかと思います。

最上級はワコーズのケミカル用品ですが、なかなかの値段なのでこだわりが無ければ他の物で十分です。

リンク

リンク

エーゼットの物は実際使ったことが無いので詳しくは解りませんが、評価を見る限りコストパフォーマンスに優れていると思います。

パーツクリーナーは成分で使い勝手が違うので色々試してみるのも良いかもしれません。

道具が揃ったら次のステップへ。

ステップ2 エアクリーナーを外しキャブレターを外す

今回のモデルは丸山の動力噴霧器のMS043Dです。丸山は噴霧器や防除機などが強いメーカーかと思います。

キャブレターの場所は写真左下の赤丸部分の場所にあります。

左側から見るとエアクリーナーのカバーが見えます。

カバーを外し、中にあるエアーエレメントを外すと

エアクリーナーカバーとキャブレターを

固定しているボルトが2本見えます。

写真のボルトは六角レンチで緩めるタイプですが、普通のプラスネジだったりナットで固定してるタイプもあったりと様々です。

丸山の2サイクルエンジンは六角レンチのタイプが多いです。

そしてこのボルトを緩めると

キャブレターが出てくるので外します。

外す時は上のアクセルワイヤーと右にある燃料ホース2本をラジオペンチで外します。燃料ホースはキャブレターに張り付いている事が多いのです。特に黒い方の燃料を吸い上げるホースは簡単に破れてしまうので慎重に取り外すようにしましょう。

外れたら次はいよいよキャブレターを分解します。

ステップ3 キャブクリーナーで汚れを溶かす

キャブレターを下側から見ると

ネジが4本見えます。これを取り外します。

ボルトを取ると4つのパーツに分かれます。左側からキャブレターの上からのパーツになります。

キャブクリーナーで洗浄するのは主に左から1番目と2番目のバーツになります。

上の写真は1番目と2番目をさらに分解した写真です。どちらもゴム状のパーツが付いています。

1番目が『ポンプダイヤフラム』2番目が『ダイヤフラム』になります。

どちらも燃料を送ったり、量を調整したりする重要なパーツです。

ゴムで出来ている為、古くなるとパリパリに硬化します。硬化してしまったらパーツを交換するしかないのでホームセンターなり農機具屋さんなりでお買い求め下さい。

今回のモデルは硬化していなかったのでこのまま作業を進めます。

キャブレターの上から2番目のパーツの拡大したものです。上に燃料ホースが付いていたパイプが見えるかと思います。

燃料はまずこの部分に入ってくる為、一番重要なパーツになります。

パーツのくぼんでいる左上に小さいプラスのネジが見えると思いますが、これを外してキャブクリーナーで洗浄したいと思います。

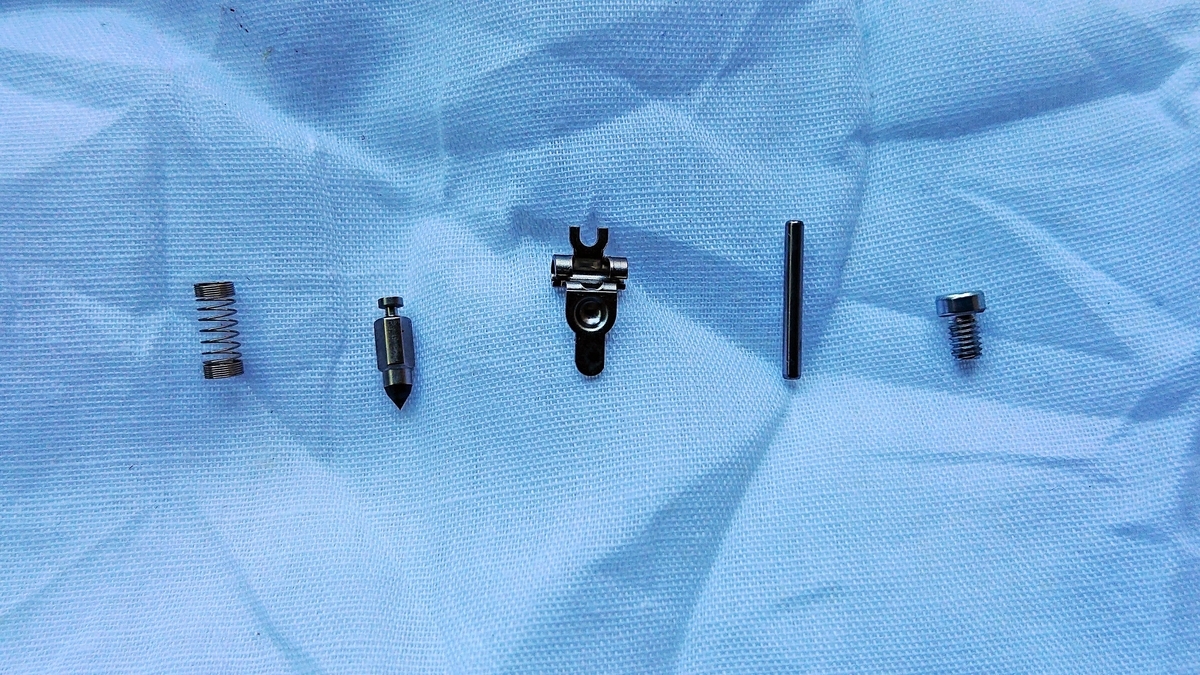

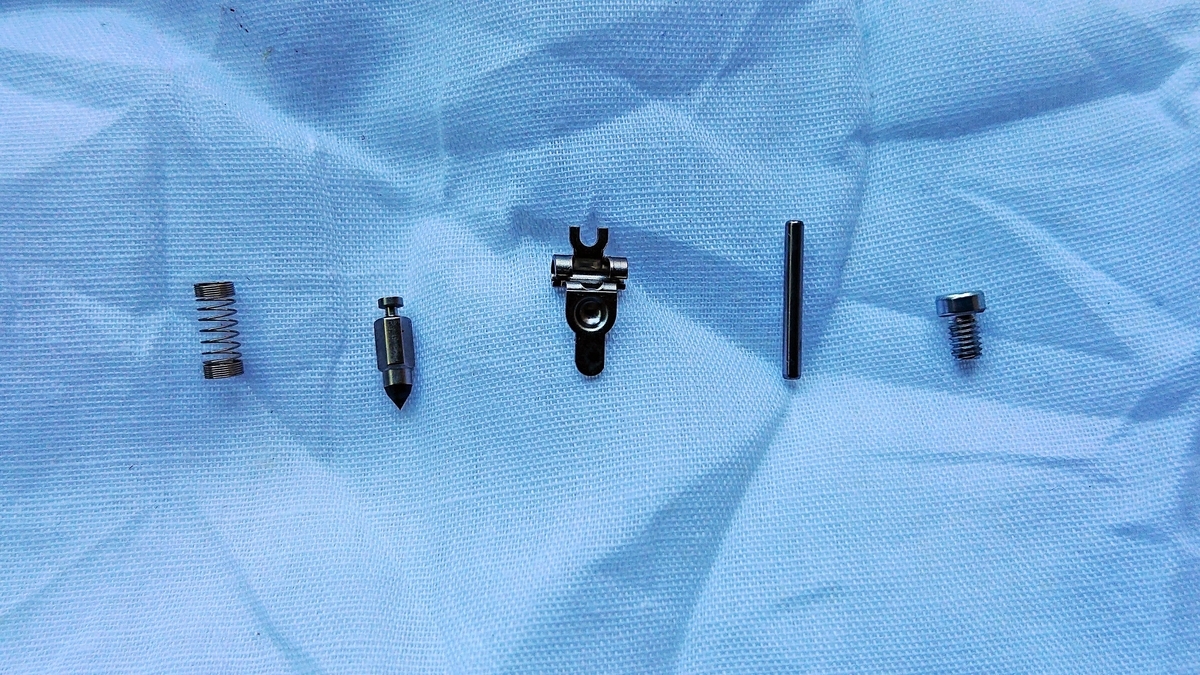

ネジを外すとこの様なとても小さなパーツに分かれます。

左からスプリング、ニードルバルブ、バルブレバー、レバーピン、ネジです。

スプリングはとても小さく跳ねるので注意が必要です。どこかに跳んでしまって見つからないという事が私が新人の頃にはしょっちゅうありました(笑)

上の写真はニードルバルブのアップです。先端がゴムになっています。

ニードルバルブの先端にゴミが付着していると燃料の量が正常に送られたに為、良く洗浄しておきましょう。

キャブレター本体側のバルブの入る穴も良く洗浄します。

ポンプダイヤフラムが付いているパーツも洗浄します。キャブレターは穴が沢山あります。

どれも重要な穴なので深く考えず兎に角、穴を貫通させるようにします。

キャブクリーナーで汚れを溶かしたらパーツクリーナーで洗い流します。

汚れが取れたら元の状態に組み付けます。

ステップ4 最大の難所はスプリングの取り付け

最も難しいのは洗浄後のニードルバルブのスプリングの取り付けです。

慣れるまでは中々難しいと思います。

写真では撮影の為ネジを完全に外していますがネジが取れるか取れないかの所で止めておいた方がやりやすいかと思います。

取り付けの順序は『ニードルバルブ→スプリング→バルブレバー+ピン→ネジを締める』です。

バルブレバーはスプリングが丁度収まるように凹みがあります。ここに上手くスプリングをはめてそっと抑えながらネジを締めこんでください。

上手く収まらないからといってギュっと抑えるとスプリングが外れて跳ねて飛んで行ってしまうのであくまでも優しくそっと抑えるのがポイントです。

ここを乗り切れば後は元の状態に組み付けるだけです。

もう一つ注意点があるとすれば『ダイヤフラム』の真ん中の円盤状の部分には触らないようにする事です。

この部分で燃料の量を見ているので曲げてしまうと正規の燃料の量がエンジンに行かなくなってしまいトラブルの原因になります。

外したアクセルワイヤーと燃料ホースを取り付けて終了です。

燃料ホースは黒い方が段付きのパイプ、透明(写真はやや黄色)のホースはつるんとしたパイプの方に取り付けます。間違えると燃料を吸い上げないので注意しましょう。

総括

全ての作業が終わったら後は『エンジンかかって!』と祈りながらリコイルロープを引きましょう。(笑)

大抵はキャブレターの洗浄でエンジンが掛かりますが、何度もキャブレターを洗浄してもエンジンがかからない時は本当に神頼みしたくなります…

もし掛からない場合は他の簡単に確認できる場所を見ることをお勧めします。

プラグからきちんと火が出ているか、燃料が古くなっていないかなど。それでも駄目なら私たち農機具屋にお任せいただけたらと思います。

これからの草刈や除草シーズンでエンジントラブルが無いことをお祈りします。